[출처] http://blog.naver.com/hong8706/220228714154

동서양의 역전이라는 부분에서 잠깐만 소개를 해보자면, "왜 서양이 지배하는가?"에서 이안 모리스 교수님은 '사회발전지수'를 이용해서 각 시기 동서양의 발전 수준을 비교해보자는 아이디어를 내놨습니다. 이안 모리스 교수님은 1) 도시화의 수준 2) 에너지 사용량 3) 정보처리량 4) 전쟁 수행 능력 등 모두 4가지의 항목을 이용해서, 각 시기 서양과 동양의 사회발전 수준을 비교했습니다.

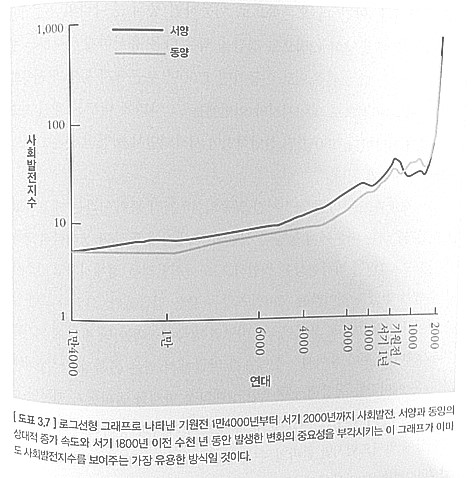

그 결과 아래와 같은 '그림'을 얻었죠. 서양과 동양의 사회발전 지수는 거의 비슷한 수준을 유지했지만 서양이 아주 약간 더 높은 수준을 유지하다 기원후 300~400년을 전후해 동양이 역전했고.. 그 후 다시 18세기 말에 서양이 역전해 지금까지 이르고 있음을 알 수 있습니다.

물론 논란이 있습니다. 기원후의 로마제국 전성기는 그렇다 쳐도.. 기원전 서양의 우위는 사실 메소포타미아 문명에 기인했기 때문입니다. 즉 이집트와 이라크 지역, 그리고 팔레스타인 지역의 문명은 인류 역사상 가장 첫 번째로 1) 신석기 혁명 2) 농사 3) 철제농기구를 사용한 지역이었으니까 말입니다. 따라서 이 지역을 '동양'으로 편입하면 기원전에도 동양이 더 사회발전지수가 높았다고 볼 수 있습니다.

다만, 우리가 지금 쓰는 '동양' 혹은 '서양'이라는 표현은 말레카 반도를 기준으로 해 동쪽이 동양 그리고 서쪽이 서양이기 때문에.. 이안 모리스 교수님의 구분이 또 완전히 틀렸다고 보기는 힘들지 않을까 싶습니다.

18세기 인도 노동자들은 같은 시기 영국 노동자들과 비슷한 생활수준을 유지했다. 그렇다면 도대체 인도의 경쟁력은 어디에서 비롯되었던 것일까?그 해답은 농업에서 찾을 수 있다. 인도의 농업은 대단히 생산성이 높았기 때문에 해마다 엄청난 양의 작물을 수확했고 농산물의 가격도 유럽에 비해 현저히 낮았다. 산업혁명 이전 시대에는 일반적인 노동자 가정의 경우 수입의 60~80%를 식량 구입하는 데 지출했다. 따라서 식량의 가격은 실제 임금을 결정하는 가장 중요한 요소였다.인도는 중국, 일본과 함께 작물의 수확량과 파종된 씨앗의 비율이 <20대 1>이엇지만 영국은 기껏해야 <8대 1>이었다. 아시아의 농업은 영국, 더 나아가서 유럽보다 2배 이상 높은 생산성을 유지했고, 그만큼 생활비의 대부분을 차지하는 식량의 가격은 유럽보다 저렴했다. 결국 명목 임금은 인도가 낮았더라도 실제 임금, 즉 구매력은 인도가 높았던 것이다.이런 생산성 높은 농업은 아시아의 경쟁력이었다. 그것은 산업에서도 마찬가지였다. 일반적으로 인도의 연쇄 현상은 다음과 같았다.높은 농업 생산성 → 낮은 식량 가격 → 상대적으로 낮은 임금 → 경쟁력의 우위반면 영국의 연쇄 현상은 다음과 같았다낮은 농업 생산성 → 높은 식량 가격 → 상대적으로 높은 임금 → 경쟁력의 열세

면직물 산업과 달리 석탄과 증기기관이 발전한 과정은 오직 영국에서만 일어나 고유한 현상이다. 그 과정에서 영국이 중국의 전철을 따라 노동집약적 농업으로 전환하기 직전까지 이르렀던 상황이 드러난다. 중국과 마찬가지로 인구증가와 농업의 발달은 영국의토지 자원에 상당한 압박을 가했다.실제로 1600년대 영국 남부의 대부분 지역은 삼림이 황폐화되었는데, 그렇게 된 가장 큰 이유는 대도시로 성장하던 런던에서 필요로하는 난방과 요리를 위한 연료를 지속적으로 공급해야 했기 때문이었다.하지만 다행히도 영국은 런던 인근에 석탄 광맥이 있었기 때문에 석탄을 채굴하여 석탄 산업을 시작할 수 있었다. 1800년 영국은 세계 석탄 생산량의 90%에 달하는 1천만 톤의 석탄을 생산했고, 그 엄청난 석탄은 런던의 가정과 공장에서 모두 소비되었다.그러다 석탄이 고갈되자 영국인들은 더 많은 석탄을 찾기 위해 더 깊이 갱도를 팠지만 번번히 지하수가 솟구치며 작업을 방해했다. 그러자 광산 운영자들은 광산에서 지하수를 끌어올리는 방법을 연구하기 시작했다.

'문화 > 책' 카테고리의 다른 글

| 유전체 데이터 분석 (0) | 2015.02.11 |

|---|---|

| 행복의 기원 (0) | 2015.01.12 |

| 터잡이 - 권광욱 (0) | 2014.12.30 |

| 아우구스티누스(어거스틴) 고백록 (0) | 2014.12.14 |

| 빚으로 지은 집 (0) | 2014.12.08 |